Avda. Trinidad, Nº 61. Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo. Planta 0.

C.P. 38071 San Cristóbal de La Laguna.

Tenerife.

FECHA: 27/09/2019

AUTOR JAVIER PELÁEZ

La ciencia es una actividad profundamente humana, precisa de una atenta observación a todo lo que nos rodea, necesita de una buena capacidad de asombro para detectar las sorpresas y claves ocultas en la naturaleza y, por supuesto, requiere de imaginación e ingenio para encontrar las posibles respuestas. Las actuales herramientas para llevar a buen puerto ese proceso de descubrimiento se han ido forjando, poco a poco, durante los últimos siglos, gracias a la insaciable curiosidad por el mundo de un puñado de inconformistas curiosos y su afán por lanzar ideas y comprobar si eran ciertas. Este año celebramos el 250 aniversario del nacimiento de uno de ellos, Alexander von Humboldt.

Determinar el origen y causas de los fenómenos físicos que dominan la naturaleza es, sin duda alguna, el reto más importante al que se enfrenta la ciencia. En la época de Humboldt, las teorías sobre cómo surgió la vida, el hombre o nuestro propio planeta eran objeto de reñido debate en las academias, universidades y sociedades científicas. Propuestas había a docenas, surgían como setas en una fresca mañana de otoño, las más conservadoras se congratulaban de estar en sintonía con lo expuesto en la sagrada Biblia, las más desafiantes se acogían a los hechos y evidencias en contra. ¿Tiene la Tierra 6000 años o su edad se hunde en la profundidad de los tiempos?, ¿Se formó mediante gigantescos cataclismos o el paciente paso de los siglos moldeó su actual silueta?, ¿Nacieron los volcanes del agua del diluvio o de las llamas de una gran fragua interior?… La visita de Humboldt a Canarias incluía una ineludible ascensión al pico Teide, donde el naturalista prusiano ansiaba encontrar respuestas a algunas de esas cuestiones.

A finales del siglo XVIII, dos teorías se enfrentaban para solucionar el enigma de los volcanes. El maestro de Humboldt, Abraham Werner defendía que, tras el gran diluvio universal, el mundo quedó anegado por completo. El posterior descenso de las aguas, provocado por filtraciones hacia el interior o por evaporación hacia el cielo, dio paso a nuevos terrenos (a los que denominaron “de transición”) donde terminarían asentándose los sedimentos que hoy conforman la Tierra. En esa nueva plataforma, surgida de las aguas, se depositaron los fósiles del diluvio, que asombraban a todo aquel que los estudiaba, se cimentaron los volcanes, y se mantuvieron las aguas de los mares. El papel decisivo del agua en la formación del planeta llevó a que esta teoría se conociese como “Neptunismo”, en honor al dios griego de los océanos.

El bando contrario, liderado por el escocés James Hutton, hacía oídos sordos a los cantos de sirena de Werner y defendía que los mecanismos geológicos de formación estaban dominados por procesos a altas temperaturas. En el interior de la Tierra debía de existir una potente fuente de calor que daba origen a las rocas (el basalto se convirtió en el caballo de batalla de estas teorías) y, por supuesto, hacia surgir los volcanes. Por razones obvias, a esta segunda idea se la denominó “Plutonismo”.

La importancia de los viajes científicos de exploración cobra aquí sentido e importancia. Werner jamás salió de su tierra natal y su mente, cerrada a cal y canto, defendió el Neptunismo a capa y espada. Uno de sus discípulos más fervientes, Alexander von Humboldt, terminaría siendo decisivo en esta disputa volcánica. Al contrario que su maestro, el joven siempre quiso viajar y analizar de primera mano la naturaleza en los más recónditos rincones. Gracias a su extensa fortuna y al permiso especial del rey español, Humboldt se embarcaría en un gran viaje de exploración a las tierras y mares del nuevo mundo, una travesía que lo convirtió en el mayor naturalista que ha tenido la Historia. Zarpó como neptunista pero, ante las evidencias que fue encontrando a su paso, pronto abandonaría esas ideas para abrazar el plutonismo, para disgusto de su maestro Werner.

El Teide fue el primer volcán activo que Humboldt visitó en toda su vida. A bordo de la corbeta “Pizarro”, el prusiano arribó a costas canarias a mediados de junio de 1799, incluyendo un pequeño malentendido al confundir la Isla de la Graciosa con Lanzarote. El joven, acompañado de su inseparable Bonpland, aceleró al máximo todos los preparativos para la ascensión, impaciente por estudiar todos los fenómenos asociados al neptunismo, por indagar en los misterios del interior de la tierra y, de paso, disfrutar de las bellas vistas que la montaña ofrecía sobre el valle de La Orotava.

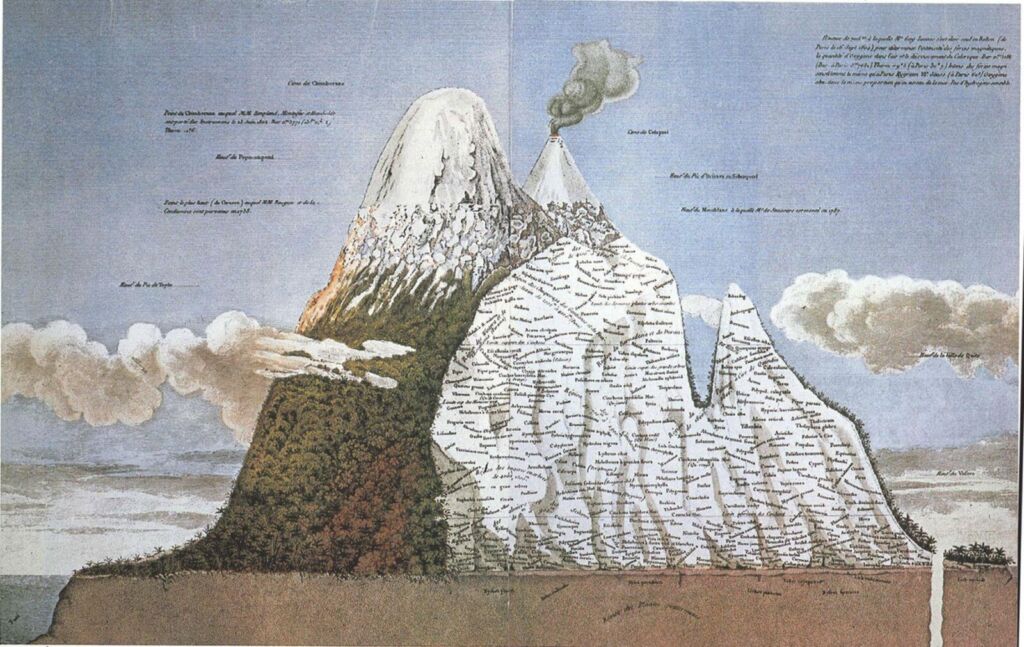

Poco o nada de lo que veía, y cuidadosamente anotaba y recolectaba, apoyaba las tesis acuáticas de su maestro Werner. La duda, razonable ante sus primeras evidencias sobre el terreno, se instaló en la mente del naturalista durante aquella subida al Teide en 1799. Más tarde llegarían Cotopaxi, Tungurahua, Popocatépetl, Chimborazo y muchos otros volcanes que empujaron a Humboldt a abandonar las tesis de Neptuno y rendirse ante Plutón.

La noticia de que un discípulo del mismísimo Werner había cambiado su postura, se extendió rápidamente por los ámbitos académicos. Pocos años más tarde, el plutonismo contaba ya con una legión de adeptos, entre los que se incluían Lyell y más tarde, el propio Darwin. A mediados del siglo XIX ya nadie hablaba del neptunismo, el peso de las evidencias, descubiertas en incontables expediciones y excursiones científicas, conseguía imponer la verdad y dejar en el olvido una teoría errónea.